明確な定義はありませんが、積雪が20cm以上になることがほとんどない地域では屋根からまとまった雪が落下する危険性が低いため、屋根に雪止めが設置されていないケースが多いようです。太平洋側の都市部では、神奈川県南部あたりを境に雪止めの設置割合が大きく変化します。

静岡県以西の太平洋側の都市では雪止めが設置されている住宅はあまり見かけません。

これに対し、神奈川県以北の地域ではほとんどの住宅の屋根に雪止めが設置されています。降雪回数が少ない東京周辺でも、多くの住宅に雪止めが設置されているのは、たまに降る「ドカ雪」を考慮しているためと考えられます。東海地方においても、岐阜市以北から雪止めを設置する住宅の割合が高くなる傾向が見られます。

上の写真のように東京都内でもほとんどの住宅の屋根には雪止めが設置されています。

関東地方では茨城県沿岸部~千葉県東部や南部の沿岸部にかけての雪が少ない地域以外の住宅地では雪止め付きの屋根を普通に見ることができます。意外にも神奈川県南部の湘南地域でも雪止め付きの屋根が見られます。

関東地方の雪止め屋根の割合はほぼ南岸低気圧による大雪の分布に比例しています。

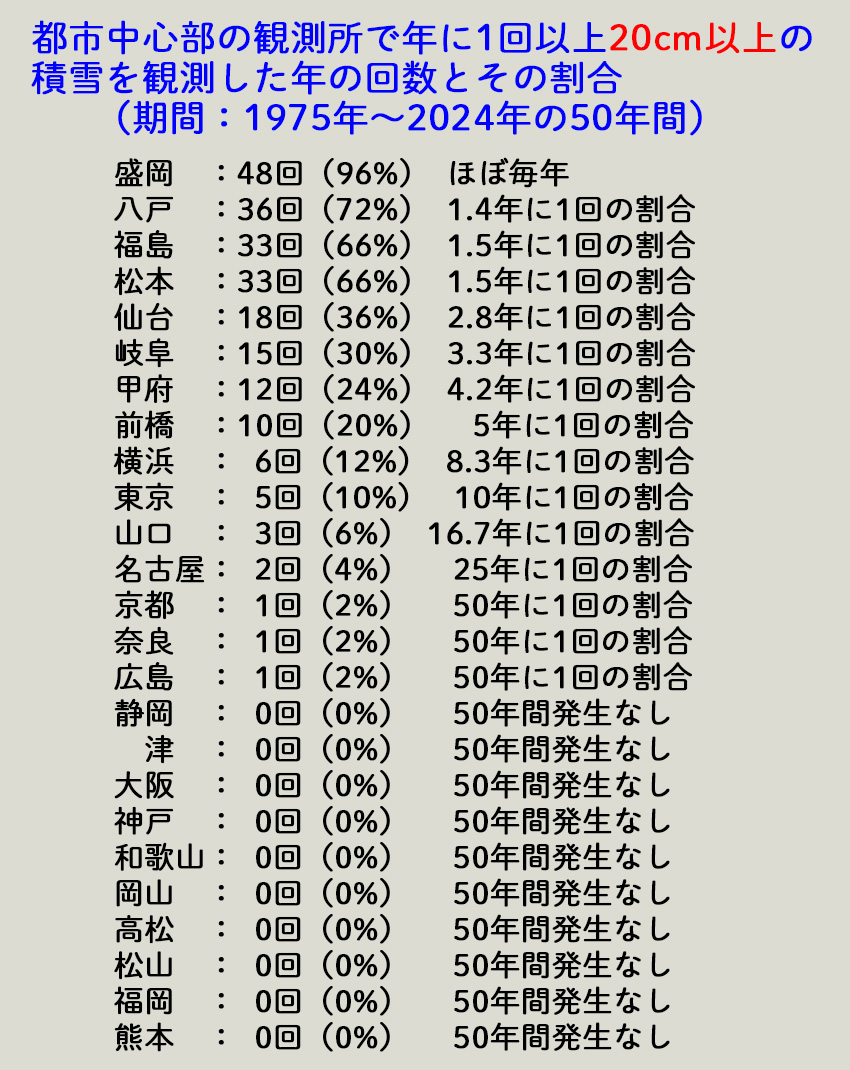

参考までに20cm以上の積雪が年に1回以上発生する割合をまとめたのが下記です。

対象期間:1975年~2024年の50年間。

目安として、20cmを超えるような積雪が20年~30年に1回以下の割合でしか見られないような地域では屋根に雪止めはほとんど設置されていないようです。

関東地方平野部では冬期は晴天が多くなり、雪や雨が降る日数は東海以西の地域より少ない傾向にあります。東海以西の地域は東京や横浜などより雪の日数は多いものの、降ってもそれほど積もらないことが多いため、雪止めを設置している住宅の割合は低くなっています。これは、雪の降る回数ではなく、積もる量を重視していることを示しています。

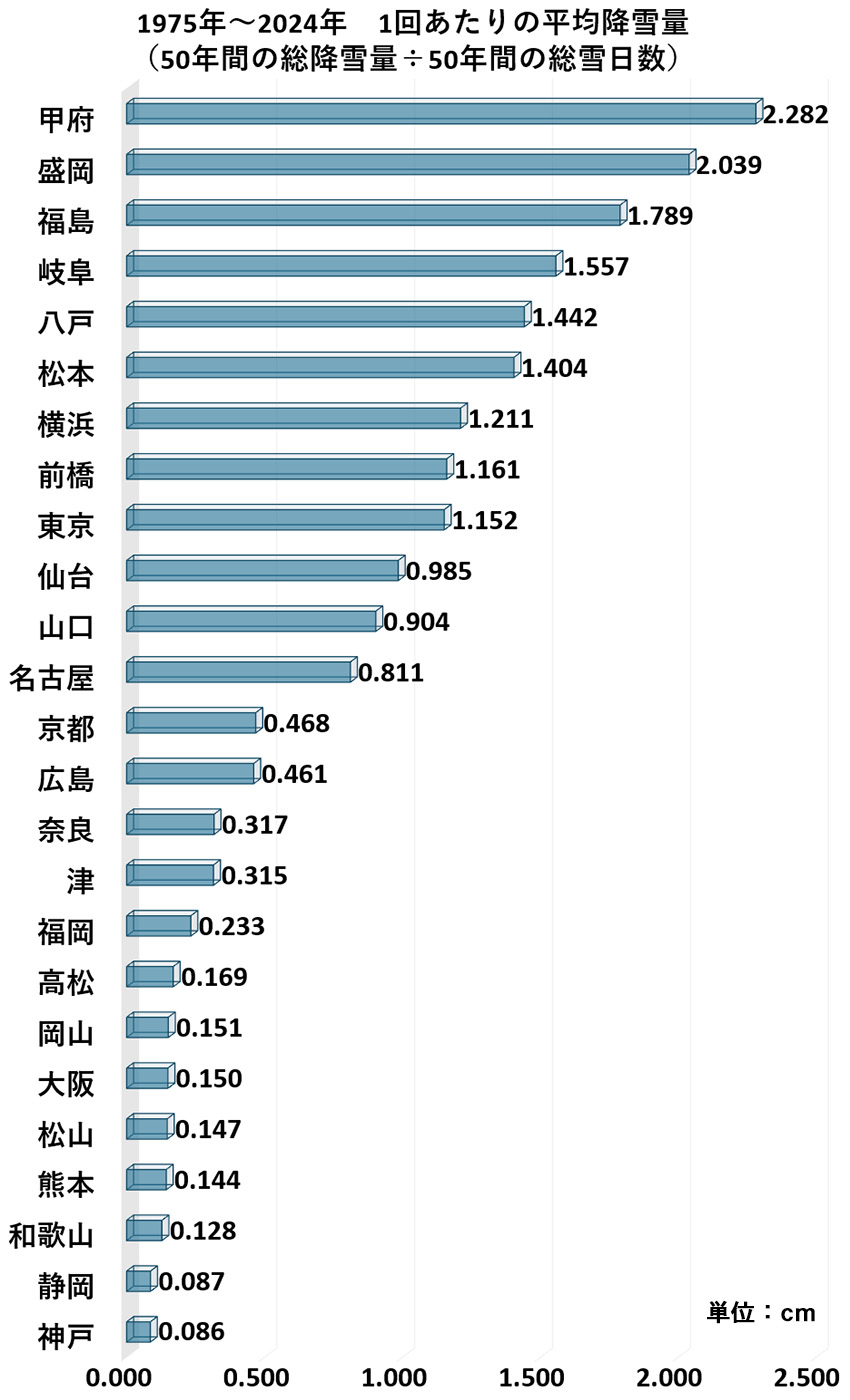

以下は、1975年から2024年の50年間における、雪が1回降った際の平均降雪量を調査したデータです。東海以西の地域の値が少ない傾向にあるのは、雪日数が多い割には降雪量が少ないためです。逆に、関東地方平野部は晴天が多く雪日数は少ないものの、一度雪が降ると大雪になる確率が東海以西の地域と比べて高いことを示しています。

東海以西の地域では、降雪量が少ないか、降雪量が多くても降雪回数により分散されるため、1回あたりに降る雪の量は少なくなります。そのため雪止めの必要性は高くありません。

例えば、福岡では雪日数は東京の倍近くありますが、降雪量は東京や横浜の数分の一程度です。この傾向は大阪や神戸でも同様です。

降雪量とは、新たに積もった雪の高さを指す気象用語であり、降っても積もらなければ降雪量には加算されません。降り続けても積もらない雪や、積もっても数センチ程度の雪では、雪日数が多くても平均降雪量は少なくなります。

関東地方平野部では雪日数は少ないですが、一度降ると大雪になることがあるため、雪止めを設置する住宅が多いと考えられます。これにより、突然の大雪による被害を防ぐことを目的としていると考えられます。

下記グラフの見方。

1回雪が降ると(回数=雪日数)、平均してそれがどの位の降雪量になるのかを示しています。

例えば東京の場合、1回雪が降ると降雪量は約1.2cmになります。福岡では約0.2cm、神戸に至っては0.1cmにも及びません。雪が降るイメージのある京都市街地も、雪が降る回数は多いもののチラつくだけの雪だったりうっすら積もる程度の雪が多いため、1回あたりの平均降雪量としては少なくなります。この値が大きいほど急なドカ雪に注意する必要があります。