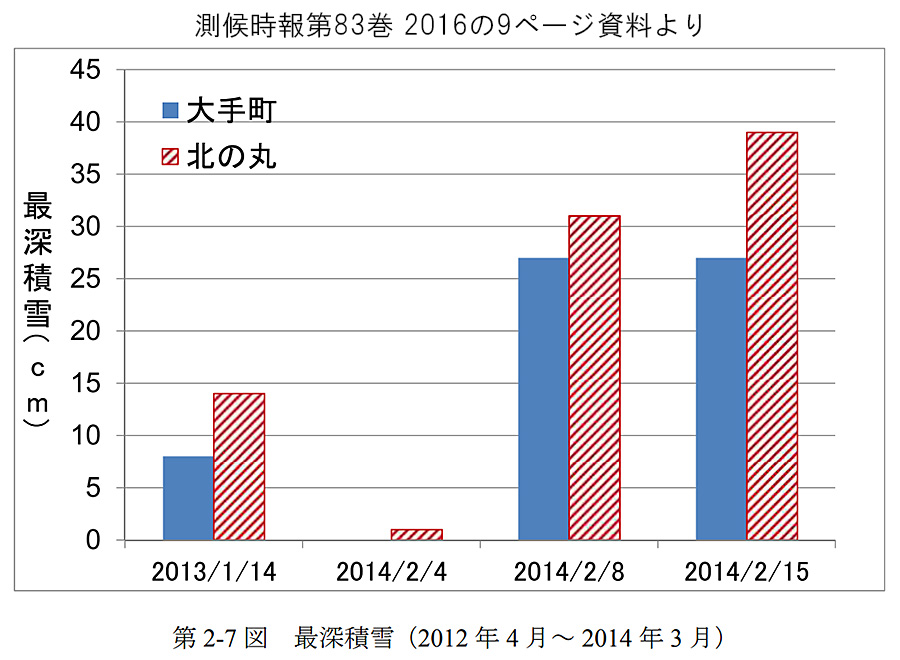

それまでは千代田区大手町が公式観測地点となっていました。両者はいずれも都心に位置し、直線距離で約900m(北の丸露場は大手町露場の約900m西側)しか離れていません。

北の丸への移転前の数年間は、北の丸と大手町の両方で気象観測が行われ、その結果、距離がわずか900mしか離れていないにもかかわらず、北の丸の方が積雪量が多くなることがわかりました。例えば、2014年2月15日の積雪量は、大手町で27cmだったのに対し、北の丸では39cm観測されています。

他の日も、いずれも北の丸の積雪量は大手町を上回る結果となりました。2014年12月以降に気象庁が公式記録として採用しているのは北の丸のデータですが、2014年2月の積雪39cmはまだ北の丸が公式観測地点ではなかったため、このときの東京の公式積雪記録は大手町の27cmとされています。

仮に2025年に気象庁(北の丸)で積雪39cmを観測した場合、実際には11年ぶりの出来事になりますが、マスコミでは「東京で142年ぶりの大雪」と報じるでしょう。これは、大手町では1883年に46cm、1945年に38cmの積雪を観測して以来の記録になるためです。

これにより、実際には11年ぶりの積雪でも、一般の市民には「142年ぶりの大雪」として大きな驚きを与えることになるでしょう。

もし、過去の気象観測地点が北の丸であったならば、30cm台の積雪記録はもっと多かったと考えられます。南岸低気圧による大雪の際には、新宿、渋谷、練馬、世田谷、杉並といった23区西部の積雪量は北の丸と同等かそれ以上になる傾向があり、逆に23区東部や湾岸地域では北の丸より積雪が少なくなる傾向があります。

上記資料は測候時報第83巻 2016の6ページ資料より抜粋

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/sokkou/83/vol83p001.pdf

23区西部は都心と比べると積雪量が増える傾向がありますが、多摩地域ではさらに積雪量が多くなります。よく「東京はたった2cmの積雪で大騒ぎ!」などといった報道がありますが、そういった場合、2cmの積雪を観測したのはあくまで都心部の話です。オフィス街が少なく、住宅地の多い多摩地域は、23区に比べて自然が豊かで、都市化の影響が少ないこともあり、都心と比べると気象条件が異なります。さらに、内陸に位置していることから、都心が積雪1cmや2cmでも、多摩地域では車がスタックするほどの大雪になることも珍しくありません。

23区より人口は少ないとはいえ、多摩地域の人口は400万人以上です。大雪になった場合、被害に遭う人の数も相当数に上るため、気象庁はわずかな積雪でもそれら地域のことも考慮し、大げさに注意喚起することがあります。

また、東京では北国のように氷点下3℃や氷点下5℃といった低い気温で雪が降るのではなく、0℃前後で降る雪が多いため、わずかな気温や環境の差が積雪量に大きく影響を与えます。0℃を少し上回る気温でも雪が積もることもありますが、その場合は水分を含んだ雪のため降水量の割には積雪量は少なくなります。氷点下降雪の場合は溶けずに積もり続けます。降水量が多い場合、地上気温が0℃を境にしてわずかな気温差であっても積雪量に大きな差が出ます。

例えば、上記グラフ例のように、距離わずか約900mの差で積雪量が大きく異なることがわかります。都心から数十km離れた多摩地域では、さらにその差が顕著に現れます。

実際、都心で積雪2cmのときに多摩地域では20cm以上の積雪になったこともあります。多摩地域に住む人にとっては「こんなに大雪なのにニュースで報じてる東京の積雪はたった2cm!?」などと思うことがよくあるでしょう。わずかな地域差、気温差で積雪量が大きく変わることが、南岸低気圧による関東の雪の予報を難しくしており、気象庁が必要以上に注意喚起する理由ともいえるのかもしれません。